“Benarlah yang krisis itu terdiri, secara musababnya kerana yang tua enggan mati dan yang baru masih belum dilahirkan; di sela peralihan inilah, simptom-simptom yang mengerikan kan wujud.” – Antonio Gramsci (1891 – 1937)

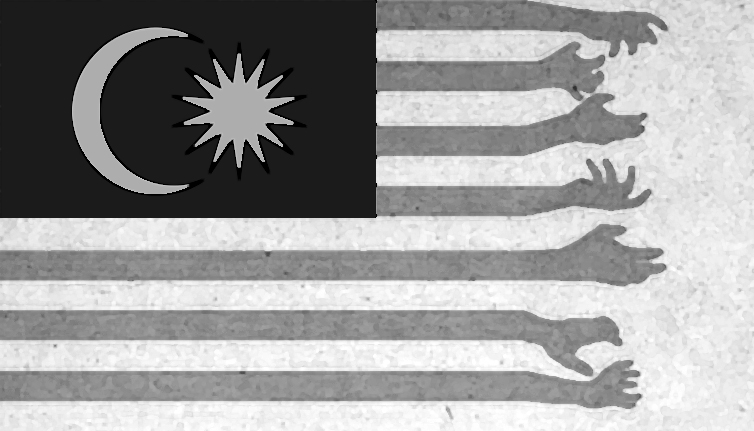

Peralihan tampuk pemerintahan ke Pakatan Harapan (PH), walau cukup singkat, selepas 60 tahun di bawah tampuk kekuasaan Barisan Nasional, secara paradoksnya cukup mengujakan.

Tampaknya, pakatan politik yang kemudiannya diterajui bekas Perdana Menteri keempat, Mahathir Mohammad itu sendiri jauh dari berupaya membuka sepenuhnya ruang politik yang baru dan progresif. Sungguhpun begitu, puing-puing 22 tahun regim politik Mahathir yang dilanjutkan sehingga ke pemerintahan Najib bahkan tidak sepenuhnya runtuh. Adalah mustahil tempoh 22 bulan Mahathir bersama Pakatan Harapan dapat mencuci segala-galanya.

Namun, kembalinya Perikatan Nasional (PN) ke tampuk kuasa, seakan-akan mengutuhkan semula puing-puing amalan politik regim serta hegemoni yang sistemik; barangkali melangkaui apa yang kita fahami sebagai Mahathirisme itu sendiri.

Pun begitu, karangan pendek ini enggan untuk sekadar mengulang bentuk kekuasaan politik yang seringkali berpusat dalam kalangan elit politik semata-mata. Pengarang, dalam degilnya, mahu menelusuri rekahan politik (political fissure) di dalam sela sejarah politik moden kita yang panjang. Di dalamnya, secara sederhana saya akan menelesuri beberapa detik perkembangan politik Malaysia dan seperti apa krisis yang terwujud itu, sebelum kemudiannya memahami kemungkinan naratif pendemokrasian di Malaysia.

Jauh dari bertujuan untuk menyudutkan perkembangan politik di Malaysia seputar Reformasi 98’ semata-mata, pengarang maklum akan pandangan yang diutarakan oleh Meredith Weiss akan cabaran politik di Malaysia yang berlaku secara bertahap di mana:

“Obvious lapses in the prevailing stability were in the mid-1960s (culminating in the violence of May 1969) and the mid-1980” (Weiss 2006: 91).

Hakikatnya, yang ‘mengganggu-gugat’ kestabilan politik itu sendiri sudah wujud sejak sekian lama. Bahkan, penggunaan radas politik negara melalui akta-akta diwarisi penjajah serta polisi pecah dan perintah tetap sahaja menjadi bidak ampuh dalam mengatur kuasa. Namun, tidak dapat tidak, semboyan arus perubahan bertunjangkan agitasi pro-keadilan tahun 98 itu yang mengendarai gerakan sosial, sebelum kemudiannya menjurus kepada pakatan politik lewat jalan politik pilihanraya itulah yang benar-benar meninggalkan kesan. Dalam tempoh masa dua puluh tahun kedepan, ruang-ruang protes serta gerakan sosial yang rencam itulah yang digunakan cukup strategik dalam merekah ruang demokrasi.

Trajektori pendemokrasian kita turut terkesan dengan pembentukan daya serta proses kepembangkangan dan tandingan dari pelbagai sektor masyarakat khususnya melibatkan perjuangan menuntut hak tanah adat oleh Orang Asli dan peribumi di Borneo, gerakan hak wanita serta reformasi pengundian yang dijalankan oleh BERSIH antara lainnya. Bersinggungan dengan gerakan-gerakan ini adalah penglibatan secara langsung yang turut didukungi oleh pakatan politik pembangkang secara konsisten sedari tahun 98’.

Penekanan kepada pembentukan daya politik kepembangkangan yang sebegini, juga dibahaskan secara lanjut di mana sejak tahun 98’, kecenderungannya di Malaysia berangkat dengan tujuan di mana:

“Succession of opposition attempts to forge for Malaysia a new political alternative, grounded in the ideology and principles of justices rather than in race and patronage” (Weiss 2006: 2).

Sungguh, usaha politik, lebih-lebih lagi oleh blok pembangkang ketika itu cukup tuntas bagi mengalih perbincangan politik merentasi kaum, etnik dan agama. Namun, faktor yang dominan melibatkan politik komunal serta identitarian jauh dari ditinggalkan, malah terus-terusan wujud di dalam retorika politik tanahair. Kebangkitan semula Barisan Nasional vis a vis Perikatan Nasional barangkali contoh yang unggul bagi mengingatkan kita akan saka politik yang terpaksa ditanggung kita semua.

Kembali kepada latar 98’, krisis politik melibatkan percaturan politik dalaman negara itu sebuah hal yang sudah kita bahaskan secara singkat. Berlanjutan dari itu, krisis ekonomi tambah memberatkan lagi keadaan – krisis matawang Asia ketika itu langsung meruntuhkan ekonomi Malaysia dengan puluhan ribu dibuang kerja. Tempoh traumatik itu bahkan menjadi medan yang subur di mana bergaulnya gerakan politik rencam itu yang terpalit secara langsung dengan semangat Reformasi ketika itu.

Walau pelbagai jalur gerakan kemudiannya terbentuk; dari pakatan politik pembangkang, jaringan NGO serta masyarakat warga (civil society) dalam membangunkan apa yang diertikan oleh Meredith Weiss (2006: 32) sebagai ‘coalitional capital’ di mana semua gerakan menyudut kepada pembentukan tujuan bersama. Katanya:

“Resources and qualities that lead groups to engage with one another for shared ends”.

Pun begitu, soalan yang patut kita lanjutkan adalah, tujuan bersama (shared ends) yang mana? Dalam sebuah masyarakat yang sangat terpolitisasi seperti Malaysia, di mana kelas dan politik identiti saling bertautan serta sekaligus memaknakan dominasi serta hegemoni 60 tahun sebuah pemerintahan liberal demokrasi, di mana, bagi sesetengah penganalisis politik Malaysia ditakrifkan sebagai ‘semi-autoritarian’ serta ‘demokrasi olok-olok’. Jadinya, kita pun bertanya lagi, tujuan bersama yang bagaimana dan kepada siapa?

Oleh kerana itulah, menanggapi perkembangan serta keadaan politik yang semacam ini perlu dilihat dari kaca mata krisis. Apa yang wujud selepas sekian-sekian krisis; rusuhan kelas dan kaum 69’, kesan Ops Lalang kepada gerakan warga (civil movement) sehinggalah kepada krisis politik Reformasi 98’ misalnya? Di dalam bukunya Anti-Crisis karyanya Janet Roitman (2014, 11), beliau sekilas membayangkan takrifan ‘krisis’ itu kepada keadaan dan kemungkinan bagi mewujudkan sejarah yang lain serta menandakan ‘blind spot’ di dalam pembentukan naratif lainnya.

Krisis, bahkan cenderung diambil peluang bagi mereka yang berkuasa bagi menggariskan dan menetapkan apa yang ditanggap sebagai norma atau kebiasaan di dalam pengungkapan politik, ekonomi dan sosial.

Misalannya, krisis ekonomi dunia seringkali digunakan sebagai alasan bagi melakukan dasar penjimatan (austerity) yang seringkali memberi kesan kepada banyak golongan pekerja. Selain itu, krisis alam sekitar yang diasbabkan kepada keperluan bagi perkembangan ekonomi yang ekstraktif. Sehinggalah, contohnya, bagaimana kita merasakan keperluan bagi mengekalkan polisi berteraskan kaum yang sekaligus memperkukuh hegemoni politik sedia ada. Di sela-sela keadaan yang sebeginilah, krisis diambil peluang bagi mengabsahkan kekuasaan.

Jauh dari dapat menyimpulkan bagaimana krisis-krisis ini kemudiannya membuka jalan bagi membayangkan penglibatan politik di masa depan, yang pertama-tama adalah untuk cermat dalam memperhalusi serta menanggapi peristiwa-peristiwa yang dibentuk serta dimaknakan. Krisis bukanlah sebuah ketetapan total Ilahi kecuali sesuatu yang diberikan makna secara berterusan. Krisis perlu dibentuk pemahamannya dari sudut pandang kegagalan yang sistemik. Bertitik-tolak dari rekahan politik itulah kita perlu mengusulkan bentuk pendemokrasian lainnya serta kemungkinan bagi melangkauinya.

Soalnya, naratif seperti apa yang kita mahu bangunkan lewat krisis politik kita ini?

Rujukan:

Gramsci, A., Buttigieg, J. A., & Callari, A. (1992). Prison notebooks. New York: Columbia University Press.

Weiss, M. L. (2006). Protest and possibilities: Civil society and coalitions for political change in Malaysia. Stanford: Stanford University Press.

Roitman, J. L. (2014). Anti-Crisis. Durham: Duke University Press.